Welche Frauenpolitik verfolgt der faire Handel?

Die Frauenpolitik des Fairen Handels basiert auf einem klaren, verbindlichen Prinzip: Geschlechtergerechtigkeit ist einer der zehn Grundsätze des Fairen Handels. Es geht also nicht nur um ein „schönes Extra“ – sondern um eine verpflichtende Grundlage, nach der alle Fair-Handels-Organisationen weltweit arbeiten müssen. Der Faire Handel verfolgt eine aktive Frauenförderung, die weit über „gleiche Bezahlung“ hinausgeht. Es geht um Empowerment, Teilhabegerechtigkeit und um die Veränderung gesellschaftlicher Strukturen, die Frauen seit Generationen benachteiligen.

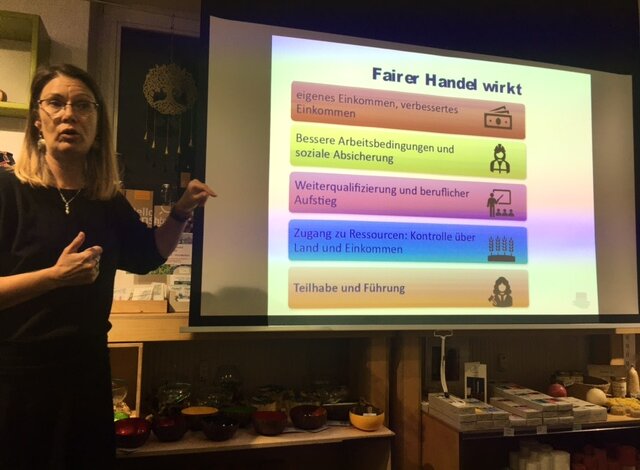

Das bedeutet konkret: sie erhalten Zugang zu Bildung und Weiterbildung, werden in Entscheidungsprozesse eingebunden, in Führungspositionen gestärkt, erhalten existenzsichernde Einkommen und werden in Selbstorganisation gefördert – z. B. in reinen Frauenkooperativen. Kurz gesagt: Der Faire Handel will nicht nur Frauen „mitnehmen“, sondern sie bewusst stärken und sichtbar machen.

Benachteiligte fördern

Warum?

Der Faire Handel fördert Frauen, weil sie weltweit in fast allen Lebensbereichen strukturell benachteiligt sind – besonders in den globalen Lieferketten wie der Landwirtschaft und der Textilindustrie. Fast 70 % der Menschen, die in extremer Armut leben, sind Frauen. Sie arbeiten häufig unbezahlt oder unterbezahlt – sei es auf dem Feld, an der Nähmaschine oder im informellen Sektor. In der Landwirtschaft stellen Frauen rund 43 % der Arbeitskräfte, in manchen Regionen des Globalen Südens produzieren sie sogar bis zu 80 % der Grundnahrungsmittel. Trotzdem besitzen sie kaum Land, haben selten Zugang zu Krediten oder Weiterbildungen. In der Textilbranche wiederum machen Frauen etwa 75 % der Beschäftigten aus – oft unter menschenunwürdigen Bedingungen: lange Arbeitszeiten, niedrige Löhne, fehlende Absicherung und kaum Mitspracherecht. Gleichzeitig tragen Frauen enorm zur Stabilität ihrer Gemeinschaften bei. Sie versorgen ihre Familien, investieren ihr Einkommen vor allem in Bildung, Gesundheit und Ernährung – und halten den Alltag am Laufen.

Der Faire Handel setzt genau hier an. Er bricht mit diskriminierenden Strukturen, stärkt Frauen gezielt durch faire Löhne, Weiterbildung und Mitsprache, und betrachtet sie nicht nur als Arbeitskräfte, sondern als Akteurinnen mit Rechten, Potenzial und Verantwortung. Wer globale Gerechtigkeit will, muss bei den Frauen anfangen.

Wer profitiert davon? Inwiefern?

Die Kleinbäuerin in Ägypten, die erstmals auch nach der Heirat weiterhin berufstätig bleibt – mit sicherem Arbeitsplatz, Mutterschutz und Weiterbildung.

Die Kaffeebäuerin in Honduras, die nicht nur den Kaffee anbaut, sondern ihn auch röstet, verpackt und vermarktet – und damit dreimal so viel Wertschöpfung vor Ort behält.

Die Näherin in Mumbai, die nicht nur näht, sondern mitentscheidet, wie der Gewinn verteilt wird – und deren Tochter heute studiert.

Ganz konkret: Frauen profitieren, ihre Familien profitieren – und letztlich ganze Gemeinschaften. Die Frauen haben plötzlich ein eigenes Einkommen, mehr finanzielle Sicherheit, eine Zukunftsperspektive und ganz wichtig: eine Stimme.

Was bewirkt das gesellschaftlich?

Viel mehr, als man auf den ersten Blick denkt: Eine Frau mit eigenem Einkommen investiert nachweislich überproportional in Bildung, Ernährung und Gesundheit ihrer Kinder. Sie gewinnt Selbstvertrauen, gesellschaftliches Ansehen und Handlungsspielraum.Wenn Frauen gestärkt werden, verändert sich eine ganze Gemeinschaft: Kinder gehen zur Schule (weil das Einkommen reicht), Gewalt in der Familie sinkt (weil Frauen unabhängiger werden), Frauen trauen sich, politische Verantwortung zu übernehmen und Männer beginnen, Rollenbilder zu hinterfragen. Empowerte Frauen sind Motoren für Entwicklung – sozial, ökonomisch, ökologisch. Und ganz ehrlich: Eine gerechtereWelt ist schlichtweg eine bessere Welt für uns alle.

In welchen gesellschaftlichen Rahmen ist das einzuordnen?

Der Faire Handel steht nicht im luftleeren Raum – sondern arbeitet aktiv an der Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs), insbesondere:

- SDG 5: Geschlechtergleichstellung

- SDG 8: Menschenwürdige Arbeit

- SDG 10: Weniger Ungleichheiten

- SDG 12: Nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen

Die Frauenpolitik des Fairen Handels ist also Teil einer größeren globalen Bewegung für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Sie schließt an feministische Kämpfe an, aber auch an entwicklungspolitische, ökologische und menschenrechtliche Diskurse.

Von Honduras über Indien bis Afghanistan

Welche Frauenkooperativen gibt es zum Beispiel? Was produzieren sie unter welchen Bedingungen?

APROLMA in Honduras ist eine reine Frauenkooperative mit 69 Mitgliedern, die biologischen Arabica-Kaffee anbauen. Doch sie liefern nicht nur Rohkaffee: Zwölf Frauen wurden speziell geschult, um den Kaffee auch selbst zu rösten, zu verpacken und zu vermarkten – direkt vor Ort in Marcala.

Durch das Röstprojekt entsteht dreifache Wertschöpfung im Ursprungsland – das heißt: dreimal so viel Geld bleibt bei den Produzentinnen, statt bei Zwischenhändlern. Nebenbei stärken die Schulungen zu Bioanbau, Frauenrechten und Betriebsführung nicht nur die wirtschaftliche, sondern auch die soziale Unabhängigkeit der Frauen.

Dolores Benitez, Koordinatorin des Projekts, bringt es auf den Punkt: „Es geht darum, dass wir entscheiden, was mit unserem Geld passiert. Damit sich unsere Familien, unsere Gemeinde, ja unser ganzes Land entwickelt.“

Creative Handicrafts in Indien

Diese Organisation in Mumbai beschäftigt über 270 Frauen in Vollzeit, zusätzlich Hunderte in Heimarbeit. 90 % der Beschäftigten, 95 % der Führungspositionen und 90 % des Kuratoriums sind mit Frauen besetzt.

Die Frauen stammen aus den Slums der Millionenstadt – viele sind alleinerziehend, ohne Schulbildung, oft Opfer von Gewalt. Bei Creative Handicrafts erhalten sie eine solide handwerkliche Ausbildung, faire Bezahlung (deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn), Mutterschutz, medizinische Betreuung und, ganz wichtig, Kinderbetreuung vor Ort und Zugang zu Bildungsprogrammen für ihre Kinder.

Entscheidungen werden gemeinschaftlich getroffen, Gewinne gemeinsam verwaltet. Hier ist Frauenförderung nicht „Maßnahme“, sondern gelebte Realität.

Shakiban-Frauenkollektiv in Afghanistan (Conflictfood)

Wo früher Opium angebaut wurde, wächst heute Safran – das teuerste Gewürz der Welt. Und es wird geerntet von über 100 Frauen, die unter schwierigsten politischen Bedingungen in der Region Herat wirtschaftliche Selbstständigkeit aufgebaut haben.

Trotz Taliban und weitreichender Einschränkungen für Frauen bleibt das Projekt aktiv – weil es lokal verankert, kooperativ geführt und transparent finanziert ist.

Das Kollektiv produziert hochwertigen Bio-Safran, der direkt – ohne Zwischenhändler – über Conflictfood verkauft wird. Die Frauen nutzen ihr Einkommen nicht nur für ihre Familien, sondern auch für Bildung, medizinische Versorgung und neue Pflanzen für kommende Ernten.

Wie fördern sie Frauen?

Die Kooperativen im Fairen Handel sind so vielfältig wie die Menschen, die darin arbeiten – aber sie verbindet ein gemeinsames Ziel: Selbstbestimmung, wirtschaftliche Teilhabe und soziale Gerechtigkeit.

In der Frauenkooperative APROLMA (Honduras) arbeiten ausschließlich Frauen. Sie entscheiden demokratisch über Arbeitsabläufe, Preise und Weiterbildungen. Die Produktion erfolgt biologisch, sozial verantwortlich, mit fairem Zugang zu Ressourcen und Markt.

Bei SEKEM in Ägypten wiederum werden Frauen gezielt ermutigt, auch nach der Heirat oder Geburt berufstätig zu bleiben. Es gibt Alphabetisierungskurse, medizinische Beratungen, Gleichstellungstrainings und Führungskräfte-Entwicklungsprogramme. Der Arbeitsplatz ist sicher, sauber, frauenfreundlich – das ist im ägyptischen Kontext keine Selbstverständlichkeit.

In Indien bei Creative Handicrafts wiederum wurde eine ganze Organisationsstruktur aufgebaut, die Frauen vom ersten Nähstich bis zur Vorstandssitzung begleitet. Die Produktionsbedingungen sind nicht nur fair im ökonomischen Sinne – sie sind auch sicher, partizipativ, nachhaltig.

Warum brauchen wir Geschlechtergerechtigkeit, und wie kommt das der Gesamtgesellschaft zugute?

Weil Diskriminierung teuer ist und Ungerechtigkeit Entwicklung bremst. Und weil Gleichstellung kein „Nice to have“ ist, sondern ein Menschenrecht. Wenn Frauen frei entscheiden, lernen, führen und mitgestalten können, dann wächst die Wirtschaft stabiler, entstehen friedlichere Gesellschaften, sinkt die Kindersterblichkeit und steigt die Bildung. Frauenförderung ist kein Almosen. Sie ist eine Investition in eine nachhaltige, gerechtere Welt. Und genau dafür steht der Faire Handel – mit Haltung, Herz und Struktur.

PS: Übrigens: Dass Frauen und weiterhin marginalisierte Gruppen die Verliererinnen im Kapitalismus sind, meint auch die – laut der Wiener Zeitung „Standard“ einflussreiche – Philosophin und Soziologin Frigga Haug in ihren marxistisch-feministischen 13 Thesen zu globalisierter Ökonomie (Link) . Und die Kasseler Professorin für globale politische Ökonomie der Arbeit unter Berücksichtigung der Geschlechterverhältnisse, Prof. Dr. Anne Lisa Carstensen, äußert sich hierzu auf Anfrage der Karibu-Redakteurin: „Faire Arbeitsbedingungen sind das A und O nachhaltiger Entwicklung. Aus der Forschung wissen wir, dass Frauen* und Migrant*innen vielerorts unter besonders prekären Bedingungen arbeiten. Ihre Stimmen sind daher von großer Bedeutung für die Frage, wie die globale Weltwirtschaft gerechter gestaltet werden kann.“ – Spannendes und spannungsgeladenes Thema! Daher: Sie dürfen sich in der Herbstausgabe des Karibu-Newsletters voraussichtlich freuen über einen Artikel zum Verhältnis von fairem Handel und Kapitalismus.

Für Interessierte zum Weiterlesen hier noch ein Link zu einem Artikel über feministische Ökonomie.